一方面是為了消除大氣污染,另一方面則是為了借助巨大市場,吸引發達國家企業的生產工廠,積累新一代汽車技術,已達到最終主導全球市場。

報道提到,正在底特律進行的北美國際汽車展上,中國的純電動汽車大放異彩,尤其廣汽集團(24.03 -0.37%,診股)的概念電動車堪稱全場焦點。

雖然早期的混合動力、純電動發動機都是由汽車制造商自行生產,但如今為了提高競爭力,從不同渠道購置發動機已經發展成了新的模式。

另一種思路則是,生產發動機和其他部件——例如變速器的組合模塊,以提升整體性能。文章提到了最近鄭州煤礦機械集團對德國博世電機業務的成功收購。

與之形成鮮明對比的是,日本汽車制造商卻依然“故步自封”,自主生產發動機。包括豐田、日產在內的制造商都主要依靠自家工廠生產發動機,或外包給集團公司。只有本田汽車去年跟日立汽車系統正式簽署協議,研發、生產、銷售電動車發動機。

在發動機科研上,中國的熱情遠超日本

日本經濟新聞稱,電氣和電子工程師協會IEEE去年5月在美國邁阿密召開的國際會議上,中國研究人員提交的報告數量驚人,幾乎占了總數的40%。最終進行展覽的報告中,中國與美國的數量不相上下。(觀察者網注:IEEE是一個國際性的電子技術與信息科學工程師協會,是目前全球最大的非營利性專業技術學會,其會員人數超過40萬,遍布160多個國家。)

10月在美國俄亥俄州召開的IEEE發動機相關國際會議同樣如此。在約4000份報道中,中美兩國各占四分之一,而日本提交的報告還不及10%。

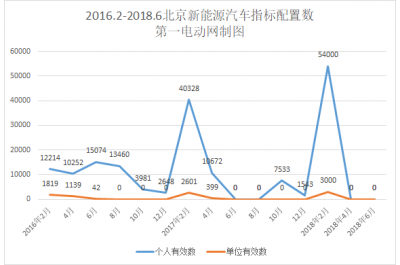

IEEE在俄亥俄州舉行的國際會議上,中美提交報告數量各占四分之一

就發動機技術而言,豐田汽車等目前占據領先優勢,這從專利數就能夠看出。但是,日本立命館大學的佐伯靖雄副教授表示:“純電動汽車普及的話,汽車也將日趨日用品化。”這將讓中國生產出更好的產品。

日本瑞穗銀行的主任研究員湯進表示,中國可能在汽車工業取代日本的主導地位。

反觀日本,相關研究卻呈現出一派危機感。新能源產業技術綜合開發機構將汽車發動機預算大幅削減,從2016年的20億日元(約人民幣1.2億元),下降到2017年的4億日元(約人民幣2334萬元)。

此外,在日本大學內的相關研究也毫無動力可言。2017年4月,京都大學在日本電產的資助之下開啟發動機課程,該校校長稱這是“20年來學校獲得的第一個研究發動機的機會”。

雖然在上世紀70年代,日本的大學曾積極開展相關研究,但隨著技術退步,相關課程也一蹶不振,如今研究也很難吸引到資金。

文章最后再將目光轉移到中國。中國政府要求海內外車企從2019年起,制造和銷售一定比例的純電動汽車和插電式混合動力車。同時通過向純電動車提供補貼、放寬汽車牌照取得等限制鼓勵消費者購買。

2017年12月28日,杭州市民領到的新能源汽車專用號牌 圖自視覺中國(20.65 -2.96%,診股)

中國純電動汽車乘用車和插電式混合動力車在2017年的銷量達到58萬輛。中國政府計劃在2025年將這一數字增加至700萬輛。